I'd say that globalization's hunger for cheap labor is a problem, precisely because it's been bad for innovation. Both our working people and our innovators have the same enemy — and the solution is American innovation...

Liebe Abonnenten,

der intellektuell brillante Vize-Präsident J.D. Vance hat diese Woche seine Wirtschaftspolitik skizziert. Über deren Grundzüge geht es heute.

Die Geschichte der Globalisierung ist die Geschichte der Suche nach billigen Arbeitskräften. Arbeiter in den westlichen Gesellschaften in den G7-Staaten waren spätestens in den 1980er Jahren gut organisiert und stemmten sich meist erfolgreich gegen Lohnkürzungen und Stellenabbau. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1990 fanden die international tätigen Konzerne auf einmal ein gewaltiges Reservoir an billigen Arbeitskräften - nicht nur, aber vor allem in China.

Dieser Prozess nahm 2001 mit dem Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation nochmals an Fahrt auf. Deutlich wird er am ikonischen Produkt der Neuzeit, dem iPhone. Das erste Modell kam 2007 auf den Markt. Entworfen und designt wurde und wird das Smartphone von Apple in Kalifornien. Gefertigt dagegen wird es von einem der größten Konzerne der Welt. Foxconn beschäftigt allein in China über eine Million Menschen. Hon Hai, wie Foxconn eigentlich heißt, ist übrigens ein taiwanisches Unternehmen.

Dieser Prozess der verlagerten Fertigung hatte mehrere Vorteile: Produkte wurden günstiger. Davon profitierten Konsumenten in der westlichen Welt. Würde man ein iPhone in den USA oder Deutschland herstellen, würde es durch die höheren Löhne zwischen 200 und 300 Euro mehr kosten. Die Konzerne wie Apple konnten somit günstiger produzieren, ihre Margen erhöhen, und ihre Aktienkurse stiegen.

Von diesem Prozess profitierten außerdem Länder wie China: Das monatliche Grundgehalt von Foxconn-Mitarbeitern in Shenzhen erscheint mit rund 400 Euro im Monat noch immer grotesk niedrig. Für viele Chinesen vom Land bedeutet ein Job in der Fabrik allerdings ein Gehaltssprung von mehreren hundert Prozent. Es gibt keinen Grund, die Arbeitsbedingungen bei Foxconn schönzureden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die allermeisten Wanderarbeiter nicht ausgebeutet oder als Opfer fühlen. Im Gegenteil: In meiner Zeit in China stieß ich meist auf Menschen, die sich als selbstwirksamer empfanden als viele Festangestellte mit 30 Urlaubstagen im Westen. Länder, mit billigen Arbeitskräften, profitierten also von diesem Prozess und kletterten so auf der globalen Wertschöpfungskette nach oben.

Etwa zeitgleich nahm auch in westlichen Ländern die Immigration zu. Der Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung stieg von etwa 7,9 Prozent im Jahr 1990 auf 13,7 Prozent im Jahr 2021, was den höchsten Stand seit 1910 darstellt. In Deutschland stieg der „Ausländer“-Anteil von knapp 7 Prozent 1990 auf 27 Prozent 2023. Viele Unternehmen hatten also sowohl international als auch national Zugriff auf günstige Arbeitskräfte. In Europa wurden diese zudem dringend gebraucht, um das in Schieflage geratene Rentensystem zu stabilisieren.

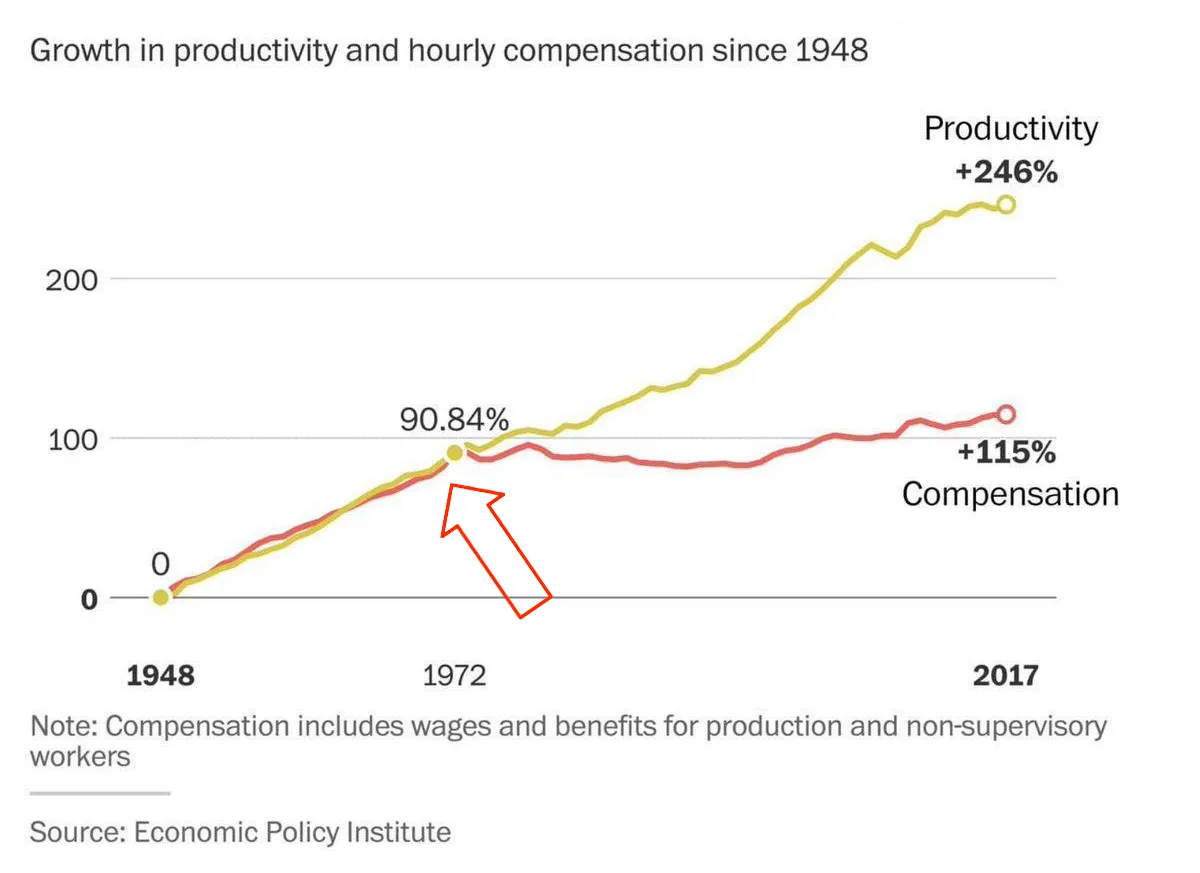

Die Nachteile dieses Megatrends wurden zunächst in den USA sichtbar: Immer mehr Unternehmen in den USA verlagerten ihre Produktion nach China. Hinzu kam der Status des US-Dollars als Weltreservewährung. Durch die konstante Nachfrage nach Dollar bleibt dieser stark, und macht amerikanische Exporte teurer. Eine Deindustrialisierung setzte ein, die vielen Menschen ihren Job kostete. Zeitgleich wuchs das Handelsbilanzdefizit mit China immer weiter. Hinzu kam eine konstante Erhöhung der Geldmenge. Amerikaner mit „hard assets“, Immobilien und Aktien, wurden tendenziell reicher. Der Rest aber nicht. Kurz: Konzerne verdienten gut, die Wirtschaft wuchs, nur bei den Amerikanern selbst blieb immer weniger hängen.

Worum es J.D. Vance also geht: Innovation und Arbeitsplätze in die USA zurückzuholen . Dafür müssen Schutzmauern errichtet werden: gegen die illegale Einwanderung billiger Arbeitskräfte und billiger Waren. Zölle dienen dazu, ausländische Waren zu verteuern, und somit Unternehmen Anreize zu geben, direkt in den USA zu investieren. Kürzlich gab Siemens bekannt, zehn Milliarden Euro in amerikanische KI-Rechenzentren zu investieren . Was wohl auch Teil des Trump-Derangement-Syndroms ist: die Wahrnehmung der amerikanischen Zollpolitik. Kaum ein Land hat aktuell so niedrige Zollschranken wie die Vereinigten Staaten.

Kurz gesagt: iPhones sollen demnach nicht nur in den USA entworfen, sondern auch in amerikanischen Fabriken zusammengeschraubt werden. Alles hoch-inflationär, wenden Kritiker ein. Wer globale Lieferketten abreißt, und ins eigene Land zurückholt, hat mit viel höheren Kosten zu kämpfen. Also steigt die Inflation. Diesen Prozess will die US-Regierung mit günstigeren Energiekosten kontern. Egal ob Solar-, Nuklear- oder Fracking - jede Energiequelle soll dafür Recht sein.

Schließlich soll eine strikte Haushaltsdisziplin (DOGE) unnötige Ausgaben vermeiden, und die Bürokratie abbauen. Im Gegenzug können dann die Steuern gesenkt werden. Die Einkommensteuer für Familien mit einem Jahreseinkommen bis zu 150000 US-Dollar soll komplett gestrichen werden .

Tl/DR:

- Migration begrenzen, um Billigarbeit zu verhindern

- Zölle errichten, um amerikanische Produktion zu stärken

- Günstige Energiequellen priorisieren, um Inflation zu verhindern

- Staatsausgaben radikal kürzen

- Steuern radikal senken

Kann das Projekt klappen? Vielleicht. Das Megaprojekt Globalisierung zurückzudrehen, oder zumindest etwas zu bremsen, ist ein Wagnis. Zölle bergen die Gefahr der Inflation und eines Handelskriegs. Unsicher ist, ob von einer Deregulierung weiterer Branchen am Ende wirklich amerikanische Arbeiter profitieren. Und wie innovativ können Unternehmen sein, wenn sie am Ende mehr Geld für ihre Beschäftigten ausgeben müssen, anstatt es in Forschung und Entwicklung zu investieren? Was geschieht, wenn der Rest der Welt nicht mitmacht, und sich immer weiter vernetzt? Werden die USA am Ende eine einsame Zoll-Insel? In ein paar Monaten dürfte sich langsam abzeichnen, ob das Projekt funktioniert.

Mehr dazu:

Was dagegen nicht klappen wird, ist das deutsche Projekt. Friedrich Merz hat mit einem „Husarenstück“ (SZ) mit einem abgewählten Bundestag eine Verfassungsänderung durchgepeitscht. Mindestens 500 Milliarden Euro neue Schulden werden gemacht, das Militär erhält einen Blankoscheck für neue Anschaffungen. Bürokratie wird nicht abgebaut. Die Unter- und Mittelschicht wird nicht entlastet. Das 100-Milliarden Zugeständnis an die Grünen sorgt dafür, dass Energie nicht günstiger wird. Ein bisschen Innovation werden die neuen Panzer- und Drohnen-Fabriken schon bringen. Am Ende aber bleibt Rüstung totes Kapital. Im wahrsten Sinne des Wortes.